教員詳細

教授

會見 忠則

Tadanori AIMI

研究の概要

きのこの姿を制御し,人類の持続性発展に貢献する

きのこは環境の変化に応じて、色や大きさなどの形を変えます。そもそも、きのこは、その生活環の中で、胞子⇒菌糸体⇒子実体のように形を変えます。菌糸と酵母の形態を切り替えるものもいます。きのこが姿を変える仕組みを解明し、マツタケ(Tricholoma matsutake)などの難培養性きのこの栽培を目指します。また、きのこが自然界で生き抜く仕組みを医薬・農薬として人間生活への応用を目指します。

きのこの生活環

きのこは,子実体に担子胞子を作ります.その担子胞子が発芽し,ホモカリオン性の菌糸型または酵母型で増殖します.これらのホモカリオンが交配するとヘテロカリオンを形成し,環境が整うと再度子実体を発生します.

主な研究テーマ

きのこの形態形成と遺伝子発現

きのこは,子実体が最もよく知られた形態ですが,胞子,菌糸,酵母など,その生活環の中で様々に姿を変えます.特に特徴的なのが,菌糸にできるクランプ細胞と呼ばれる形態で,和合性のホモカリオンが交配した後に形成される構造です.クランプ細胞の形成には,ホメオドメインタンパク質という転写因子が大きく関与し,その形成を制御していることが知られています.その転写因子の働きを解明することで,きのこの子実体形成などの分化を制御することを目指しています.現在,様々なきのこのゲノム解析を行い,クランプ細胞形成や子実体形成に必要な遺伝子を探索しています.

クランプ細胞とその中にある核の染色像.染色は,FLUOSTAIN 10 mg/ml及びDAPI 10 mg / mlによる2重染色の後,蛍光顕微鏡で観察した.

きのこの新品種開発

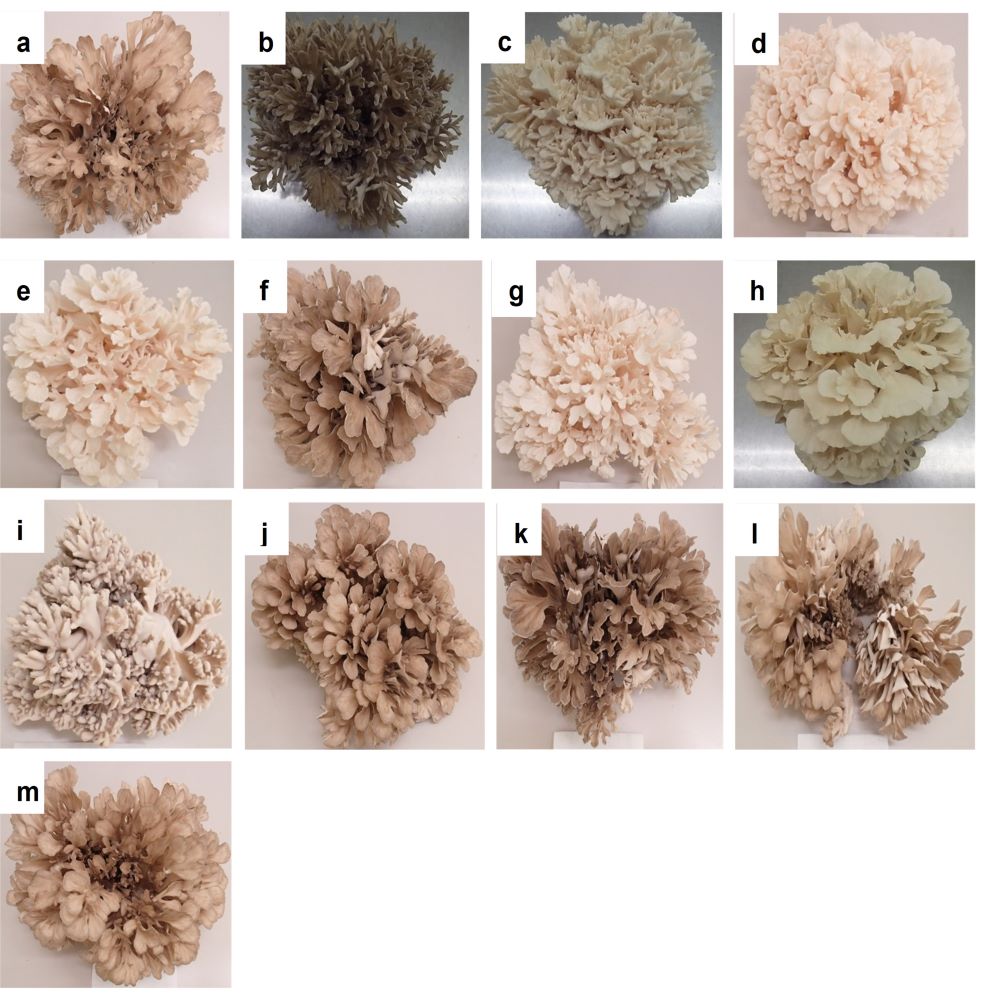

例えば,マイタケは,美味しいきのこですが,子実体の色が黒く,その色素が料理の煮汁の中に流れ出てくるため,見栄えが良くありません.そこで,白色のマイタケ優良品種の開発を試みています.これまでの研究で,マイタケ子実体の着色は,Tyr2遺伝子により制御されており,変異型Tyr2遺伝子を持つことで,白いマイタケ子実体となることを突き止めました.今後は,この変異型Tyr2遺伝子を持ち,かつ,子実体収量の高い優良菌株を育種することを試みています.他にも自然界からマイタケの白色株を収集し,その白色化の仕組みを調査しています.

マイタケの白色品種の交配育種.

きのこ由来の抗真菌剤、殺虫剤の探索

自然界のきのこの子実体にカビが生えることはあまり見かけません。すなわち,きのこの子実体には,防カビ物質がすると考えらえれます.また,きのこの中には、線虫などを殺して食べてしまうきのこもいます。これらのきのこには,殺虫物質がすると考えられます.このような,きのこの生産する様々な生理活性物質を,医薬・農薬などに活用することで,SDGsの実現に貢献しようと考えています.

様々なきのこから得た抽出物.